Oleh: Tim Redaksi

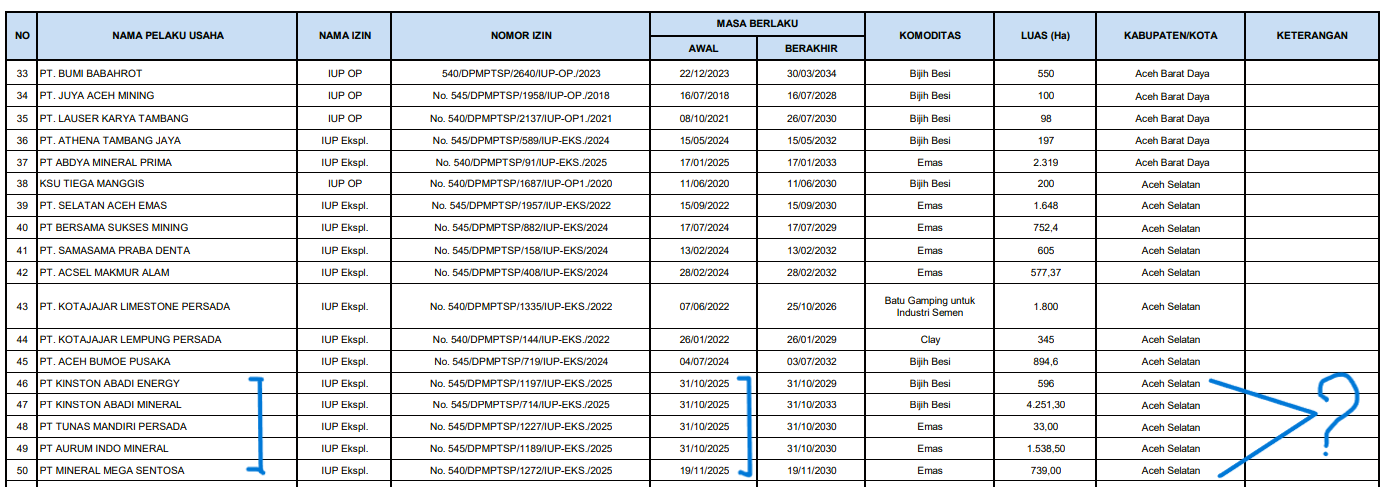

Aceh Selatan saat ini sedang menyajikan sebuah paradoks birokrasi yang menggelisahkan. Di saat H. Mirwan MS dipaksa “istirahat” dari kursi kekuasaan akibat sanksi non-aktif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mesin kebijakan yang ia rakit justru bekerja semakin kencang tanpa hambatan. Terbitnya 5 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sepanjang tahun 2025 ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa rekomendasi yang ditebar sang Bupati sebelum dinonaktifkan bukanlah sekadar kertas administrasi biasa, melainkan “tiket terusan” yang seolah kebal terhadap dinamika hukum dan protes sosial yang sedang mendidih di tengah masyarakat.

Fenomena ini mengonfirmasi dugaan adanya mekanisme fait accompli (keadaan yang dipaksakan) dalam tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) di Aceh Selatan. Publik patut curiga bahwa birokrasi perizinan daerah saat ini sedang berjalan dengan mode “autopilot”. Dinas-dinas teknis terkait, mulai dari DPMPTSP hingga instansi sektoral lainnya, tampak tak berdaya melakukan evaluasi ulang atau moratorium, meskipun cacat prosedur terpampang jelas di depan mata. Tanda tangan rekomendasi H. Mirwan berfungsi layaknya “kunci inggris” yang membuka paksa pintu perizinan di level provinsi dan pusat, mengabaikan fakta bahwa legitimasi sosial izin-izin tersebut sebenarnya telah runtuh.

Contoh paling telanjang dari “pemutihan dosa administrasi” ini terlihat pada kasus PT Kinston Abadi Mineral. Bagaimana mungkin sebuah proses perizinan tetap melaju mulus hingga ambang penerbitan IUP, padahal fondasi utamanya, yakni surat rekomendasi desa telah resmi dicabut oleh Keuchik Gampong Jambo Dalem sebelum rekomendasi Bupati terbit? Dalam logika hukum administrasi negara yang sehat, ketika syarat dasar (rekomendasi desa) batal, maka seluruh produk turunannya wajib batal demi hukum. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya: mesin birokrasi terus memprosesnya. Ini bukan lagi sekadar kelalaian (maladministrasi), melainkan indikasi kuat adanya “orkestrasi” sistematis untuk mengamankan aset korporasi tertentu sebelum rezim berganti sepenuhnya.

Keluarnya 5 IUP “warisan” ini juga sekaligus menelanjangi praktik tebang pilih (diskriminasi) yang kasar. Gugatan yang dilayangkan oleh PT Menara Kembar Abadi (MKA) di PTUN menjadi cermin buruk wajah pelayanan publik kita. Jika pemerintah berdalih bahwa 5 IUP tersebut terbit karena “sudah sesuai prosedur”, lantas mengapa permohonan MKA didiamkan berbulan-bulan tanpa kejelasan? Fakta ini meruntuhkan argumen teknis pemerintah dan memperkuat dugaan bahwa rekomendasi H. Mirwan tidak didasarkan pada first come first served atau kepatuhan syarat, melainkan pada asas like and dislike (suka atau tidak suka), atau lebih parah lagi: siapa yang bagian dari lingkaran oligarki dan siapa yang bukan.

Kini, bola panas ada di tangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, DPRK, dan Aparat Penegak Hukum (APH). Apakah mereka akan membiarkan Aceh Selatan mewarisi “bom waktu” kerusakan lingkungan dan sengketa lahan dari 5 IUP yang proses awalnya cacat ini? Rakyat Aceh Selatan menanti keberanian APH untuk melakukan audit forensik terhadap tanggal dan dokumen kelima perusahaan tersebut. Jangan sampai status “Non-Aktif” H. Mirwan hanya menjadi status di atas kertas, sementara kendali sesungguhnya terhadap kekayaan alam Aceh Selatan masih dicengkeram kuat oleh kebijakan masa lalunya yang problematik.[Tim Redaksi]